Zawaya.id–Ulama adalah pewaris para nabi. Melalui sentuhan mereka, ajaran Islam terus lestari hingga hari ini. Buah karya tangan mereka berjejal dan berderet tersusun rapi. Ceramah-ceramah mereka tertutur dan terurai menyejukkan sanubari. Mereka adalah salah satu faktor penentu perjalanan perkembangan dan kemajuan peradaban manusia yang islami. Suatu pencapaian yang tidak mudah karena memerlukan kegigihan dan ketekunan yang maksimal dan berdarah-darah. Sehingga tenaga dan waktu mereka hampir seluruhnya tercurah untuk mengemban dan menjaga warisan nubuwwah.

Siapa sangka, di balik hiruk-piruk aktivitas belajar, mengajar, menulis, dan dakwah, ternyata mereka masih tetap melakukan usaha atau bekerja, dalam arti menjalani suatu profesi tertentu untuk mencari nafkah sebagaimana orang kebanyakan pahami dan jalani. Meskipun, dalam pandangan masyarakat awal, maupun modern, aktivitas-aktivitas religius dan akademis yang telah saya sebut di atas juga bisa dikategorikan sebagai bentuk profesi lain.

Di tulisan ini, saya berkeinginan untuk mengisahkan beberapa fragmen kehidupan ulama yang berfokus pada jerih payah mereka dalam berusaha mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan hidup mereka, maupun keluarga, di tengah aktivitas utama mereka sebagai ulama. Hal ini saya lakukan untuk memberikan pencerahan bagi para ahli ilmu agar menjadikan mereka sebagai sumber keteladanan dan inspirasi utama (the main inspiration) dalam menjalani kehidupan sebagai para pewaris ajaran nabi–atau yang masih berproses ke situ. Selain itu, tulisan ini berusaha untuk meuluruskan opini-opini liar yang kurang pas dalam memposisikan ulama dengan berbagai profesi “liyan” dan status finansial.

Pengertian Profesi

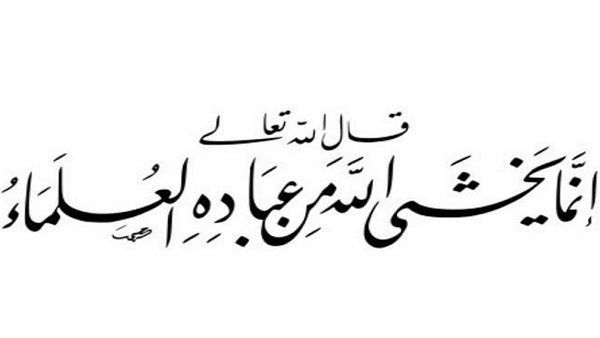

Sebelumnya, terlebih dulu perlu saya jelaskan secara singkat kata profesi, apakah makna sebenarnya dari kata ini. Sejak dua setengah milenium yang lalu, filsafat Yunani kuno sudah merenungkan profesi. Orang Yunani kuno memikirkan konsep arete (keutamaan) lewat dikusi tentang hakekat dan fungsi profesi. Dalam arti ini, profesi tidak hanya melulu tentang mata pencarian, melainkan lebih dalam dari itu, yaitu persoalan hidup yang baik. Profesi memungkinkan seseorang menjadi “untuk apa dia ada”. Dalam perspektif religius, profesi dikaitkan dengan panggilan hidup. Al-Quran menegaskan kepada kita untuk bersungguh-sungguh mencari kebahagiaan akhirat, tetapi kita dilarang untuk melalaikan sisi material dalam kehidupan.

Dari sini, bisa kita pahami bahwa profesi sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam dan luas. Tidak sebagaimana yang dipahami kebanyakan pandangan modernitas yang cenderung menyempitkannya pada unsur fungsionalitas sebagai mata pencarian.

Jadi makna filosofis ini searah dengan bagaimana al-Quran memandangnya. Arete, panggilan hidup atau dalam Islam disebut sebagai pengamalan syariat adalah esensi dan sesuatu yang melekat pada profesi seseorang. Sehingga seperti yang saya singgung di awal, apapun yang dilakukan oleh seseorang, asalkan menuju pada keutamaan maka itu adalah suatu profesi. Termasuk di situ adalah mengajar, menulis, dan dakwah. Namun sekali lagi, di sini, yang saya fokuskan adalah profesi ulama yang sebagaimana dilakukan oleh masyarakat umum, seperti dagang, buruh, bertani, dan lain sebagainya.

Ulama dan Pancaragam Profesinya

Ismail ibn Illiyyah seorang guru bagi banyak ulama di zamannya dan perawi hadits terkemuka, lahir di Bashrah pada 110 H. Dia berprofesi sebagai pedagang sebagaimana ayahnya, Ibrahim ibn Muqassim, yang juga berdagang keliling antara Bashrah dan Kufah. Selanjutnya dia menjabat sebagai pengurus sedekah di Bashrah, sebelum kemudian pindah ke Baghdad. Di Baghdad Ismail menjabat sebagai penerima pengaduan masyarakat yang kala itu disebut Diwan al-Madhalim (Lembaga Pengaduan) di akhir masa Harun al-Rasyid. Namun, pada akhirnya dia mundur dari jabatannya atas desakan teman dekatnya. Dia membeli rumah dengan gajinya. Di rumah itulah dia tinggal bersama ayahnya, Ibrahim. Ismail meninggal pada 193 H. dan dikuburkan di Baghdad.

Abdullah ibn al-Mubarak lahir 118 hijriyyah. Ibn al-Mubarak biasa berdagang ke daerah Khurasan. Setiap mendapatkan keuntungan, dia membeli bahan makanan untuk keluarganya dan menabung untuk biaya haji, sementara sisanya dia gunakan untuk bersilaturahmi dan berbagi paket kepada teman-temannya. Ada kisah unik yang terjadi antara Ibnu al-Mubarak dengan Ibnu Illiyyah, seperti telah dijelaskan bahwa Ibnu al-Mubarak gemar bersilaturahim dan memberi hadiah atau paket kepada teman-temannya, pernah dia menghentikan kiriman paket kepada Ibnu Illiyyah disebabkan ada kabar bahwa Ibnu Illiyyah telah menjabat sebagai hakim. Hal ini dianggap aib oleh Ibnu al-Mubarak. Namun, akhirnya Ibnu al-Illiyyah segera menyadari hal ini, dan mengikuti saran temannya itu.

An-Nu’man ibn Tsabit atau yang populer dengan panggilan Abu Hanifah, lahir di Kufah tahun 80 hijriyyah. Terkenal dengan kepakarannya mendayagunakan akal dalam istinbat dan ijtihad. Mazhab Hanafiyyah dinisbatkan pada dirinya. Abu Hanifah adalah seorang saudagar yang kaya raya. Meskipun hidup kaya raya, dia tidak pernah disibukkan oleh urusan-urusan dunia semata. Produktivitasnya dalam mengajar dan bergelut di bidang ilmu fikih selaras dengan harta yang dia miliki. Seringkali, kekayaannya ini dia bagikan secara cuma-cuma kepada murid-muridnya yang kesulitan.

Qadli Abu Yusuf yang meninggal tahun 182 hijriyyah dan menjadi murid Imam Abu Hanifah. Dia berkata, “Dulu aku mencari hadis dan fikih, sementara aku hidup dalam kemiskinan dan kondisi yang tidak menentu. Suatu ketika ayahku datang saat aku berada di tempat Abu Hanifah. Aku lalu pulang bersama ayahku. Dia berkata, 'Wahai anakku, janganlah engkau menyelonjorkan kakimu ke arah Abu Hanifah, karena roti Abu Hanifah sudah dipanggang, sedangkan engkau masih memerlukan penghidupan.' Oleh sebab itulah, aku lebih memilih menaati kata ayahku sehingga aku sering absen dari mencari ilmu."

Pada masa kecilnya, Abu Yusuf pernah dititipkan oleh ibunya kepada seorang tukang celup untuk membantu pekerjaannya. Dia bekerja di situ hingga kemudian dia tertarik untuk mendatangi dan belajar di halakah Abu Hanifah. Kegiatan barunya ini menjadikan dia sering tidak bekerja. Singkat cerita, ibunya tidak terima dan memaksanya untuk bekerja lagi. Dan saat Abu Hanifah merasa kehilangan muridnya itu, Abu Hanifah langsung memberi beasiswa kepada Abu Yusuf.

Di kemudian hari, Abu Yusuf tumbuh menjadi ulama terkemuka dan menduduki jabatan tinggi sebagai kadi (Qadli) di kekhilafahan Abbasiyah. Dia juga hidup makmur dan kaya raya. Kehidupan yang melimpah secara materi ini sekaligus menjadi jawaban atas kesangsian ibunya yang menolak atau di awal-awal tidak mendukung minat belajar Abu Yusuf.

Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal lahir tahun 164 hijriyyah atau yang terkenal dengan Imam Ahmad ibn Hanbal adalah seorang ulama terkemuka di bidang hadis dan fikih. Imam Ahmad memiliki prinsip hidup miskin dan sederhana, dia tidak mau menggantungkan diri pada belas kasih orang lain. Dia lebih mengutamakan hidup demikian karena menurutnya orang yang memiliki banyak harta sering tidak menyadari apakah harta yang dia miliki halal dan murni, atau dari hasil pemberian orang lain. Imam Ahmad sering terpaksa bekerja sebagai kuli saat kehabisan bekal dalam perjalanannya. Selain itu, dia juga bekerja dengan mengontrakkan rumah dan beberapa kios peninggalan orang tuanya. Ini merupakan penghasilan tetapnya. Menjadi juru tulis dan berdagang juga pernah dia lakukan.

Sebenarnya Imam Ahmad bisa hidup kaya raya, tajir-melintir, dan menikmati kemewahan dunia jika saja mau menerima kekayaan-kekayaan yang datang silih berganti menghampirinya, tetapi dia menolak mentah-mentah. Begitu juga beberapa khalifah, baik yang datang sendiri atau melalui utusan yang menawarinya jabatan-jabatan strategis, pun dia tolak dengan terang-terangan.

Abu al-Walid al-Bajiy, Sulaiman ibn Khalaf, dia berasal dari Ptolomeus kemudian berpindah ke Bajjah al-Andalus. Ketika kali pertama menapakkan kakinya di Andalus dia merupakan seorang papa, sehingga konon dalam membiayai perjalanannya dia harus menjual syair-syair karangannya. Dia juga menjadi pekerja kontrak selama tinggal di Baghdad dengan menjadi penjaga pintu gerbang. Dengan bayaran itulah dia gunakan untuk keperluan sehari-hari dan dengan penerangan lampu dari gerbang yang dia jaga itulah dia belajar.

Ketika di Andalusia, dia bekerja sebagai tukang tenun dan tukang sulam, hal ini dilakukan sebab kondisi ekonomi yang sungguh menjepit sehingga terpaksa harus dijalaninya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa teman-temannya pernah menyaksikan Abu al-Walid al-Bajiy sedang membaca bersama mereka, sementara di tangannya ada bekas-bekas palu dan karat akibat pekerjaannya.

Sampailah Abu al-Walid al-Bajiy pada titik puncak kemasyhuran atas ilmunya, keberadaannya disanjung-sanjung di seluruh pelosok dunia, karya tangannya selain kain tenun dan sulaman, yaitu buku-buku, sudah tersebar luas di dunia akademik. Pada saat itulah, dunia datang kepadanya. Derajatnya semakin tinggi, dan koleganya semakin banyak sehingga kondisi ekonominya meningkat drastis.

Tutupan

Kisah-kisah di atas hanya sedikit gambaran yang saya raup dari luasnya samudera kekayaan khazanah kehidupan para tokoh masa silam. Kesulitan hidup maupun kesenangan hidup bukanlah sesuatu yang harus dipersoalkan dan dibentur-benturkan. Keadaan-keadaan itu juga tidak bisa dipakai sebagai tolok ukur kemuliaan seseorang (ulama). Bukankah Imam Ahmad hidup miskin, namun tetap dimuliakan? Begitu juga, di sisi lain kekayaan (ulama) tidak boleh dinyinyiri dengan praduga-praduga yang sesat-menyesatkan.

Itulah yang harus dipegangi oleh generasi saat ini bahwa seorang intelektual tidak boleh merasa minder ketika harus bekerja seadanya, sebab kita punya “pembelaan” sebagaimana yang dikatakan Imamuna Ibn Idris asy-Syafi’i: "faqr al-ulama ikhtiyar, wa faqr al-juhhal idlthirar", yang maksudnya kurang lebih adalah

'miskinnya ulama itu memang sudah pilihan mereka, berbeda dengan miskinnya orang bodoh yang memang karena keterpaksaan.'

Demikian juga jangan sampai kaum terpelajar (santri dll.) merasa jemawa saat berada di puncak popularitas dengan segala fasilitasnya. Sebab, semua itu sebenarnya hanyalah titipan dan amanah yang sebenarnya berat untuk dipikul oleh seseorang. Sebagaimana al-Ghazaliy pernah singgung,

“perkara yang paling berat atas seseorang adalah amanah”.

Walhasil, pesan pemungkas saya adalah tidak ada lagi kategori-kategori, “ini kyai kampung, ini kyai kota, ini ustadz lokal, ini ustadz interlokal"–hahaha, kok jadi kayak jualan paket data–yang hanya berdasar pengamatan materialistis-nonakademis.

Baca juga esai lainnya atau artikel menarik dari Ubaidill Muhaimin